|

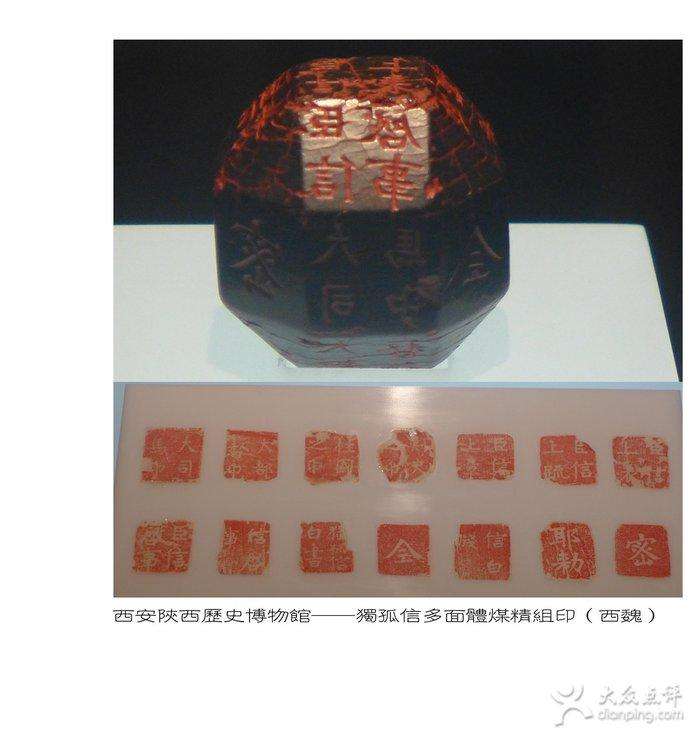

揭秘:中国最牛老丈人的传奇印章西魏独孤信多面体煤精组印,高4.5厘米,宽4.35厘米。现藏陕西历史博物馆。 然而这枚国宝级文物印章,不仅有着传奇人物的加持,就连被发现的过程,也可称得上是传奇。

据《周书·独孤信传》及有关资料可知,独孤信是鲜卑族人,祖籍云中县(今山西原平县西南)。他生于北魏宣武帝景明四年(公元503年),本名“如愿”。独孤如愿“美仪容, 善骑射”,二十余岁的时候便开始随军征战。在军营中,他就暴露了“好自修饰,服章有殊于众”的本质,可谓一名特立独行的潮流帅哥,在军中享有“独孤郎”的美称。 然而耍帅并不是独孤如愿的唯一技能。他先后出任过荆州新野镇将和防城大都督, 后因“频典二部, 皆有声绩”升任武卫将军。孝武帝永熙三年(公元534年),北魏分裂为东魏、西魏。西魏初年, 独孤如愿平定东魏占据的三荆地区,被拜为车骑大将军、仪同三司。其后在与东魏交战中寡不敌众,率部投奔梁朝,大统三年(公元537年)又返回长安,上书谢罪。诏令为骠骑大将军, 加侍中、开府,余官如故。 大统六年,侯景进犯荆州。丞相宇文泰令独孤如愿与李弼防守。侯景兵退之后,宇文泰任命独孤如愿为大使, 慰抚三荆地区。之后又任命他为陇右十州大都督(约辖今宁夏六盘山以西至甘肃黄河以东一带)、秦州刺史(治今甘肃天水市)。

早先的时候,这一地区社会十分混乱,以至“民有冤讼,历年不能断决”。而在独孤如愿治理秦州后,迅速“事无壅滞”。他又向百姓们“示以礼教, 劝以耕桑”,数年之后,此地面貌焕然一新,“公私富实, 流民愿附者数万家”。宇文泰很高兴,认为独孤如愿在当地威信很高,故赐名“信”。从此之后。独孤如愿就改名独孤信了。 由此可知,这枚刻有“独孤信白书”的多面印,制作年代应不早于大统六年(公元540年)。 按照当时的礼制,像独孤信这样位高权重的公卿大臣,是一定会拥有金质官印的。然而独孤信官职太多,文武兼备,随身携带十几个金印无疑很不方便。在这种情况下,把所任各种官职的印文连同常用的一些印文集于一印做成多面印,随身佩用,既简便,又别致。

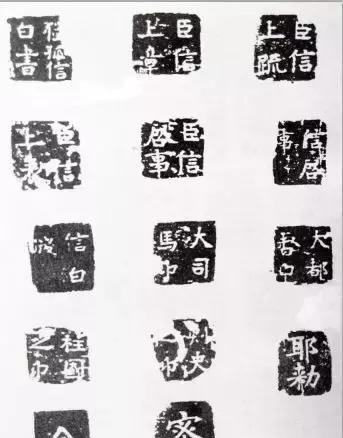

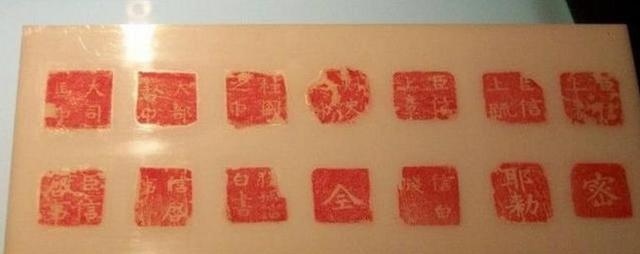

十四面印的印文,小鹿编著《古代玺印》第288页 综观十四面印的印文,可以分为三类: 一为公文用印,包括“大司马印”、“大都督印”、“刺史之印”、“柱国之印”、“令”、“密”六面。由印文可见,独孤信不仅身兼多职,并且能够接触到核心机密事务,是西魏的重臣。 二为上书用印,包括“臣信上疏”、“臣信上章”、“臣信上表”、“臣信启事”四面。给皇帝上奏时,就用它们。 虽然这四面带“臣”字的印文都是在皇帝面前使用,但应用的场合不同,上奏文书的称谓不同,所以使用的印章也不同。“疏”用于大臣上书皇帝陈述自己的意见时,“章”用于谢恩时, “表”用于大臣对皇帝有请求时,“启事”用于陈述事实时。 三为书信用印,包括“信白笺”、“信启事”、“耶敕”、“独孤信白书”四面。

“白书”、“白笺”都可以用于平级之间的通信,意为“写信”。“启事”上文已有提及。而“耶敕”比较有意思,应该是独孤信写信教育子女时使用的。《说文解字》中记载:“敕,诫也。”魏晋南北朝时期,不论是皇帝发布命令,上级告诫下级,还是父母教育孩子,均可以称“敕”。《世说新语·贤媛》里就有“不从母敕”的说法。而“耶”通“爷”,南北朝时指父亲。因此,“耶敕”两个字的意思就是“父亲的训诫”。 总之,这一枚十四面煤精印,一印多用,不仅提高处理政务的效率,顺带解决了朋友通信、家书往来的问题,还能减轻负重。 然而这枚组印的使用时间并不长久。北周建立后,独孤信“迁太保、大宗伯,进封卫国公”,恩宠无以复加。但当时权臣宇文护独掌大权,引起了独孤信的不满。他与太傅赵贵谋诛宇文护,不料事情泄露。赵贵被处死,独孤信也于孝闵帝元年(公元557年)二月被免去了官职,三月间,就“逼令自尽于家”,结束了他戎马倥偬又荣华富贵的一生,享年55岁。 独孤信不仅自身战功赫赫,他的女儿也很有名。他有7个女儿,其中大女儿嫁给了北周的明帝,成为周明敬后;七女儿嫁给了隋开国皇帝杨坚,是历史上以嫉妒著称的隋文献后;四女儿嫁给了唐代开国皇帝李渊的父亲。因此他作了连续三个朝代的国丈或太上国丈,所以人们戏称他为“中国古代第一老丈人”。不过正因为有此渊源,所以隋唐两代最高统治者身上都流淌有少数民族的血液,因此大唐盛世吸纳各方精髓、接受异族文化就没有太多的心理障碍,这也成为隋唐两代社会开放、民族平等的前提之一。 |